Моторная функция желудка: виды, причины нарушений, лечение

Для полноценного переваривания пищи в ЖКТ необходимо ее измельчение и обработка пищеварительными соками. Моторная функция желудка представлена различными видами сокращений, слаженной работой которых управляет нервная система и собственные импульсы органа. Если регуляция нарушена или имеется патология ЖКТ, наблюдается слабая или избыточная сократимость. Для нормализации пищеварения используются лекарства, регулирующие моторику, травяные отвары и настои, диета.

Что такое моторика желудка?

Физиологический процесс сокращения желудочной мускулатуры, который способствует механической и химической обработке пищи для дальнейшего прохождения в отделы кишечника называется моторикой. Волнообразные сокращения гладкой мускулатуры всех отделов желудка происходят под влиянием рефлексов, имеют разную частоту и не поддаются контролю сознания. Здоровая двигательная активность органа способствует качественному перевариванию пищи в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.

Вернуться к оглавлениюВиды сокращений

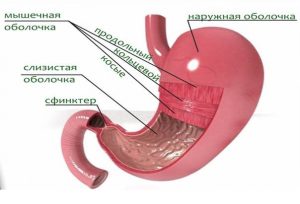

Мышечный слой состоит из трех видов мышц.

Мышечный слой состоит из трех видов мышц.Мышечный слой желудка состоит из продольных, круговых и косых мускульных волокон. Разновидности моторной деятельности органа определяются сокращениями его отделов. В перетирании пищи участвует дно и тело желудка, а в эвакуации — зона привратника. Периодические спастические импульсы происходят в моменты отсутствия еды. Это явление называется голодная моторика.

| Тип | Характеристики |

| Тонические | Напряжение мышц, поддерживающее тонус |

| Перистальтика | Волновые движения тела и дна органа |

| Происходит измельчение и продвижение пищи от кардии к пилорусу | |

| Антральная систола | Помогает эвакуации пищевого комка в тонкий кишечник |

| Антиперистальтика | Защитный механизм, который служит для выведения токсичных веществ |

| Обеспечивает рефлекторный акт рвоты |

Принцип сократительной работы желудка

Центральная нервная система играет важную роль в системе пищеварения.

Центральная нервная система играет важную роль в системе пищеварения.Физиология процесса достаточно сложна. Регуляция моторики происходит с участием нервной системы, через рефлексы и механическое раздражение рецепторов ЖКТ, собственных водителей ритма, которые локализуются в кардиальной и пилорической части желудка и стимулируют тонус, а также гормонов. После попадания пищи, мышцы желудка на некоторое время расслабляются и растягиваются. Спустя час начинаются перистальтические сокращения круговых мускулов, которые измельчают, перетирают еду и способствуют ее всесторонней обработке пищеварительными соками. После формирования кашицы — химуса, периодически начинает активно работать мускулатура антральной зоны, что обеспечивает порционную доставку пищевого комка в полость тонкого кишечника.

Вернуться к оглавлениюЧаще всего, пищеварение тормозит у людей с нездоровым рационом и беспорядочным режимом питания.

Причины нарушений моторики

Плохое питание – первопричина болезней органов ЖКТ.

Плохое питание – первопричина болезней органов ЖКТ.Сбой в слаженной системе, осуществляющей моторную активность, сказывается на работе всего пищеварительного тракта. Нарушение моторики желудка спровоцировать местная болезнь органа или системная патология ЖКТ, дисфункция в механизмах регулирования процесса. Перечень распространенных причин, по которым возникают трудности с двигательной функцией желудка:

- Патологии органа:

- язвы;

- опухоли;

- рубцы.

- Хронические заболевания ЖКТ:

- холецистит;

- панкреатит;

- гастроэзофагеальный рефлюкс.

- Перенесенные операции.

- Возрастные изменения.

- Наследственность.

- Постоянное нервное напряжение.

- Длительные курсы медикаментов.

- Гиподинамия.

Симптомы патологии

Возможны частые рвотные позывы и тошнота после еды.

Возможны частые рвотные позывы и тошнота после еды.Плохая моторная деятельность желудка отражается на самочувствии человека. Сократительная активность и тонус мышц может повышаться либо замедляться и от этого зависят особенности симптоматики. Если мускулы желудка вялые, больной страдает от тяжести в животе, чувства быстрого насыщения при маленьком количестве съеденного. А гиперкинез приводит к диарее. Также патология может проявляться следующими симптомами:

- изжога;

- тошнота;

- рвота;

- боль в животе;

- отрыжка;

- плохой запах изо рта;

- метеоризм;

- запор или диарея;

- бессонница, перемены настроения;

- набор или снижение веса.

Как проходит лечение?

Своевременная диагностика и лечение поможет избежать осложнений.

Своевременная диагностика и лечение поможет избежать осложнений.Чтобы привести желудочную моторику в норму, необходимо точно определить вид патологии. Для этого следует обратиться к гастроэнтерологу. По наличию или отсутствию определенных симптомов врач может заподозрить тип патологии. После обследования и постановки точного диагноза, гастроэнтеролог сможет определиться с направлением терапии. Для лечения используются медикаменты, усиливающие или замедляющие моторику желудка, народные травяные средства, физиотерапия. Обязательное условие терапии любых заболеваний пищеварения — соблюдение диеты.

Вернуться к оглавлениюНеобходимые препараты

Существуют специальные препараты, оказывающие влияние на моторную активность ЖКТ. Медикаменты влияют на мускулатуру желудка или на рецепторы нервной системы, регулирующей тонус органа, с целью стимулировать или угнетать сократимость. Назначать лекарство, определять дозировку и длительность приема может только врач. Распространенные препараты для терапии патологии:

Препарат быстро устранит дискомфорт в желудке.

Препарат быстро устранит дискомфорт в желудке.- Прокинетики — таблетки, которые помогут улучшить перистальтику и повысить скорость эвакуации еды из желудка:

- «Мотилиум»;

- «Пассажикс»;

- «Ганатон»;

- «Церукал»;

- «Итомед».

- Средства, которые тормозят сократительную способность:

- «Атропина сульфат»;

- «Папаверин»;

- «Нифедипин».

- Симптоматические лекарства:

- антациды;

- ферменты;

- слабительные;

- противодиарейные.

Вернуться к оглавлениюВосстановить перистальтику также помогут легкие физические упражнения и массаж живота.

Природные лекарства

Дополнить медикаментозную терапию можно правильно подобранными народными средствами. Для регуляции перистальтики имеются рецепты из природных ингредиентов. Употребляя имбирь, настой травы горькой полыни, отвар крушины, растительные масла натощак, сухофрукты, семена подорожника, отруби пшеницы, стимулируем сократительную активность желудка. Тормозят избыточную перистальтику мята перечная, ромашка, мелисса, семена фенхеля, золототысячник, чай из лаванды, душицы. Для улучшения моторики полезно пить ягодные и овощные соки, включить в рацион кисломолочные продукты.

Плохая моторика желудка. Причины и лечение синдрома ленивого желудка. Нарушение моторики желудка

Двигательная, то есть, моторная функция кишечника выражается в локальных и перистальтических движениях. Нарушение моторики кишечника — это состояние, обусловленное смешанными, гипомоторными или же гипермоторными расстройствами. К гипермоторным расстройствам относится ускоренная пропульсия и повышения тонуса, к гипомоторным- замедление пропульсии и понижение тонуса, а к смешанным — некоторые признаки из этих двух расстройств.

Спектр и лечение желудочно-кишечных расстройств во время беременности: нарушения подвижности

Чтобы получить сертификат, вы должны получить оценку прохождения, указанную в верхней части теста.

- Прочитайте целевую аудиторию, цели обучения и раскрытие авторских прав.

- Изучите образовательный контент онлайн или распечатайте его.

- Он-лайн, выберите лучший ответ на каждый вопрос теста.

Вместо этого снижением давления нижнего пищеводного сфинктера является преобладающий этиологический фактор; это снижение вызвано увеличением уровня женских половых гормонов, в частности прогестерона. Симптомы рефлюкса во время беременности следует лечить в соответствии с дополнительным алгоритмом, который начинается с изменений образа жизни и изменений в диете. Пациентам следует дать рекомендации о том, чтобы поднять голову своей постели и не принимать на себя позиции, которые ухудшают их симптомы.

Кроме того, необходимо принимать частые небольшие приемы пищи, а оральный прием прекращается за 3 часа до сна. Если симптомы сохраняются, можно назначить антациды или сукральфат. Тем не менее, они могут мешать абсорбции железа, и в настоящее время эксперименты показывают, что лечение антацидами во время беременности может предрасполагать беременных мышей и их потомство к развитию пищевой аллергии. В частности, следует избегать бикарбоната натрия, потому что прием больших количеств может вызвать метаболический алкалоз и перегрузку жидкости.

Причины. В первом случае нарушения связаны с патологией в том или ином отделе кишечника, например, при колитах. Моторика может нарушаться и при сдавливании кишки извне, при наличии препятствий в ее просвете. В других случаях моторика изменяется вследствие нарушения ее регуляции со стороны эндокринной или же нервной систем.

1. Сначала выявляется первопричина, вызвавшая нарушение моторики. Причиной функциональных нарушений чаще всего бывает нарушение

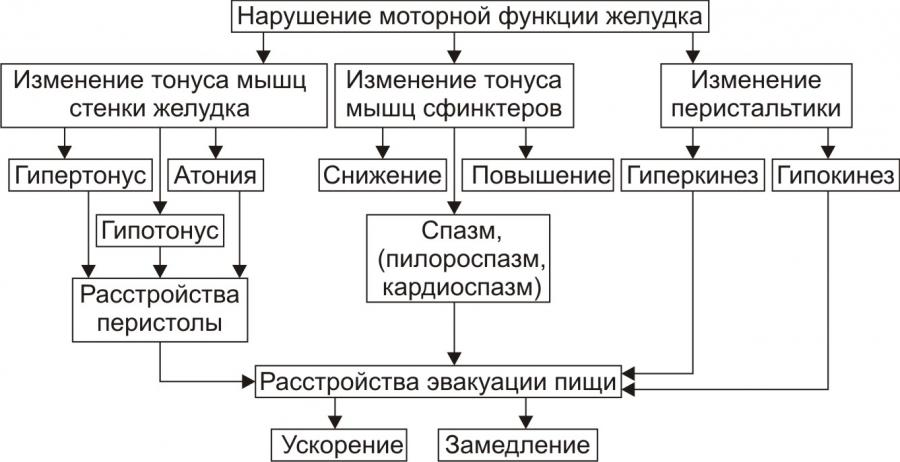

Нарушения моторики желудка

Нарушения моторной функции желудка и последствия расстройств желудочной моторики представлены на рис. 5.

Рис. 5. Типовые расстройства моторной функции желудка и её последствия.

• Последствия.

В результате нарушений моторики желудка возможно развитие синдрома раннего насыщения, изжоги, тошноты, рвоты и демпинг-синдрома.

Синдром раннего (быстрого) насыщения. Является результатом снижения тонуса и моторики антрального отдела желудка. Приём небольшого количества пищи вызывает чувство тяжести и переполнения желудка. Это создаёт субъективные ощущения насыщения.

Изжога — ощущение жжения в области нижней части пищевода (результат снижения тонуса кардиального сфинктера желудка, нижнего сфинктера пищевода и заброса в него кислого желудочного содержимого).

Тошнота. При подпороговом возбуждении рвотного центра развивается тошнота — неприятное, безболезненное субъективное ощущение, предшествующее рвоте.

Рвота — непроизвольный рефлекторный акт, характеризующийся выбросом содержимого желудка (иногда и кишечника) наружу через пищевод, глотку и полость рта.

Механизмы развития: усиленная антиперистальтика стенки желудка, сокращение мышц диафрагмы и брюшной стенки, расслабление мышц кардиального отдела желудка и пищевода, возбуждение рвотного центра продолговатого мозга.

Значение рвоты. Рвота имеет защитное и патогенное значение.

Патогенное (потеря организмом жидкости, ионов, продуктов питания, особенно при длительной и/или повторной рвоте).

Демпинг-синдром — патологическое состояние, развивающееся в результате быстрой эвакуации желудочного содержимого в тонкий кишечник. Развивается, как правило, после удаления части желудка.

Нарушение барьерной и защитной функции желудка

Слизисто-бикарбонатный барьер защищает слизистую оболочку от действия кислоты, пепсина и других потенциальных повреждающих агентов.

• Компоненты барьера.

Слизе-бикарбонатный барьер: слизь постоянно секретируется на поверхность эпителия,

бикарбонат (ионы HCO3–) секретируется поверхностными слизистыми клетками, имеет нейтрализующее действие.

pH.Слой слизи имеет градиент pH. На поверхности слоя слизи pH равен 2, а в примембранной части более 7.

Н+. Проницаемость плазмолеммы слизистых клеток желудка для Н+ различна. Она незначительна в мембране, обращённой в просвет органа (апикальной), и достаточно высока в базальной части. При механическом повреждении слизистой оболочки, при воздействии на неё продуктов окисления, алкоголя, слабых кислот или жёлчи концентрация H+ в клетках возрастает, что приводит к их гибели и разрушению барьера.

Плотные контакты.Формируются между поверхностными клетками эпителия. При нарушении их целостности нарушается функция барьера.

• Регуляция. Секрецию бикарбоната и слизи усиливают глюкагон, ПгЕ, гастрин, эпидермальный фактор роста (EGF). Для предупреждения повреждения и восстановления барьера применяют антисекреторные агенты (напр., блокаторы гистаминовых рецепторов), Пг, гастрин, аналоги сахаров (напр., сукральфат).

• Разрушение барьера.

При неблагоприятных условиях барьер разрушается в течение нескольких минут, происходят гибель клеток эпителия, отёк и кровоизлияния в собственном слое слизистой оболочки. Существуют факторы, неблагоприятные для поддержания барьера, например нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, индометацин), этанол, соли жёлчных кислот.

Helicobacter pylori — грамотрицательная бактерия, выживающая в кислой среде желудка. H. pylori поражает поверхностный эпителий желудка и разрушает барьер, способствуя развитию гастрита и язвенного дефекта стенки желудка. Этот микроорганизм выделяют у 70% больных язвенной болезнью желудка и 90% больных язвой двенадцатиперстной кишки или антральным гастритом.

Снижение кислотности в желудке создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности и размножения многих микробов, например, холерного вибриона, шигелл, амёб. Так, пациенты с желудочной ахилией чаще заболевают инфБ (передающимися орально-фекальным путём), подвергаются интоксикациям, имеют более высокий риск развития новообразований желудка.

Лекарство для улучшения моторики желудка. Диагностика и лечение нарушений моторики желудочно-кишечного тракта. Симптомы атонии желудка

Catad_tema Дисбактериоз — статьи

А.В. Малкоч, С.В. Бельмер, М.Д. Ардатская

Российский государственный медицинский университет,

Учебно-Научный центр Медицинского центра Управления делами Президента РФ.

Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, моторика, функциональные нарушения, микрофлора, короткоцепочечные жирные кислоты, пребиотики, лактулоза.

Переходный ретроградный поток может возникать через илеоцекальный клапан, но подвздошная железа способна быстро очищать любой рефлюкс толстой кишки. Простейший концептуальный подход к сцинтиграфическому измерению транзита мелких кишечников заключается в измерении времени орбитального транзита путем визуализации передней кромки прохождения радиотрейзера через кишечник. Однако точное определение передней кромки требует частых и длительных изображений из-за застой в концевой подвздошной кишки. Испытание дыхания водородом, которое измеряет передний фронт, хорошо коррелирует со сцинтиграфией.

Резюме.

- Функциональные нарушения моторики являются одним из наиболее частых проявлений патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Регуляция моторики ЖКТ имеет многоуровневый характер и осуществляется на уровне центральной и периферической нервной системы, вегетативной нервной системы, на местном уровне непосредственно в кишечнике. Значительный вклад в местную регуляцию моторики вносит микрофлора ЖКТ, как за счет формирования каловых масс, так и путем выработки различных метаболитов, в том числе, короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК). Состав и количество КЦЖК зависит от факторов питания микрофлоры. Для нормального функционирования и метаболизма сапрофитная микрофлора нуждается в значительном количестве неперевариваемых углеводов, т.е. пребиотиках. Пребиотики являются неотъемлемым компонентом комплексной терапии функциональных нарушений ЖКТ.

Назначение детям с функциональными нарушениями ЖКТ и дисбактериозом препарата лактулозы Дюфалак приводило к выраженному и стойкому улучшению состава и метаболической активности микрофлоры, курировало проявления дискинезии ЖКТ.

Вопрос: Как проявляется синдром раздраженного кишечника?

В одном исследовании время ороцекального транзита составляло 56 ± 4 мин для тестирования дыхания лактулозой и 43 ± 4 мин для одновременной сцинтиграфии. Однако сама лактулоза ускоряет транзит мелких кишечников и ускоряет ороцекальный транзит. Продолжительность транзита малой толстой кишки зависит от приема пищи. В некоторых случаях может быть продолжительный застой активности в терминальном подвздошном резервуаре, особенно когда не вводится вторая еда, что приводит к необходимости непрактично затянутой визуализации за 6 часов, чтобы увидеть прогресс активности в слепой кишке или восходящей ободочной кишке.

Нарушения моторики являются одним из наиболее встречаемых симптомов патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). С некоторой доле

Нарушения двигательной функции желудка.

Моторная деятельность желудка находится под регулирующим влиянием симпатического, парасимпатического и метасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Основная роль отводится блуждающему нерву, который оказывает преимущественно стимулирующие влияния. Симпатикус угнетает двигательную функцию желудка. Метасимпатическая нервная система представлена 4 нервными сплетениями: подслизистое (мейснерово), межмышечное (ауэрбахово), субсерозное и слизистое. Ведущая роль принадлежит межмышечному сплетению. Все они находятся под контролем блуждающего нерва.

Водитель ритма мускулатуры желудка расположен по большой кривизне желудка на 5-7 см ниже кардии. Ритмические импульсы возникают с частотой 3 имп/мин. Другой водитель ритма расположен в проксимальной части двенадцатиперстной кишки, который генерирует ритм с частотой 12-13 имп/мин. Перистальтические волны возникают под влиянием желудочного пейсмекера, и их амплитуда может колебаться в значительных пределах. Тонические сокращения продолжительностью 1-2 мин представляют собой непропульсивное повышение тонуса желудка, ведущее к повышению внутрижелудочного давления. В результате моторной деятельности желудка в кишечник поступают частицы химуса, имеющие диаметр около 1 мм.

Сразу же после поступления пищи расслабляется фундальный отдел желудка, что получило наименование рецептивной релаксации, или аккомодации. В результате желудок приобретает способность принять в себя достаточно большой объем пищи. Посредником аккомодации является ВИП.

Нарушения моторики желудка выражаются изменениями (1) перистальтики – гиперкинезы, гипокинезы;.(2) мышечного тонуса – гипотония, гипертония, (3) нарушением эвакуации химуса из желудка, (4) рвотой, (5) изжогой, (6) отрыжкой, (7) икотой, (8) тошнотой. Расстройство аккомодации обусловливает возникновение такого симптома, как раннее насыщение. Нарушение тонуса желудка получило наименование гипертонуса и гипотонуса. Гипотония желудка может быть острой или хронической. В этих случаях желудок увеличивается в объеме («перерастянутый мешок»), теряет способность перемешивать компоненты химуса, а клинически наблюдается чувство переполнения, тошнота, отрыжка, рвота и другие диспепсические и обще клинические симптомы. Гипертонус может быть локальным (например, пилороспазм) или тотальным. Причинами могут быть интоксикации, гиповитаминозы, гастриты, неврозы. Гипертонус ограничивает резервуарные возможности желудка и клинически проявляется ощущением полноты в желудке.

Гиперкинезы – усиление перистальтики обычно обусловлены увеличением числа импульсов, поступающих к мышцам желудка по волокнам блуждающего нерва, или повышением его возбудимости – ваготонии. Симпатикус и медиаторы парасимпатической нервной системы тормозят электрическую и механическую активность мышц желудка. В механизмах нарушения двигательной функции желудка важную роль играют гастроинтестинальные гормоны. Гастрин, мотилин, нейротензин, субстанция Р, гистамин стимулируют, а ВИП, ЖИП, секретин, холецистокинин, серотонин, эндорфины тормозят перистальтику желудка (таблица 6).

Таблица 6

Ингибиторы и стимуляторы двигательной функции желудка

Стимуляторы моторики

Ингибиторы моторики

1. Гастрин

1. Вазоактивный интестинальный пептид (ВИП)

2. Гистамин

2. Желудочный ингибирующий пептид (ЖИП)

3. Мотилин

3. Нейропептид y

4. Нейротензин

4. Пептид YY

5. Субстанция Р

5 секретин

6. Серотонин

7. Тиреотропин-высвобождающий пептид

8. Холецистокинин

9. Эндорфины

Повышению перистальтики способствуют грубая пища, алкоголь, холиноподобные вещества, мотилин, гистамин, субстанция р, некоторые эмоции (гнев, страх), а также ряд патологических состояний: язвенная болезнь желудка, печеночная и почечная колика. Спастические сокращения отдельных групп мышечных волокон могут привести к развитию болевого синдрома, рвоты. Усиленная перистальтика желудка обычно сопровождается повышением кислотности желудочного сока; более кислый химус, попадая в 12-перстную кишку, вызывает длительное закрытие привратника и замедление эвакуации желудочного содержимого (энтерогастральный рефлекс).

Снижение перистальтики и тонуса желудка (гипокинезы) чаще всего наблюдаются при гастрите, гастроптозе, исхудании, снижении общего тонуса организма. Моторика угнетается приемом жирной пищи, при неприятных вкусовых ощущениях, страхе, депрессии, ваготомии.

К характерным проявлениям нарушений моторики желудка и двенадцатиперстной кишки относится демпинг-синдром, развивающийся после оперативного удаления части желудка. Он характеризуется быстрым продвижением гиперосмолярного химуса в тонкую кишку. Из-за высокого осмотического давления вода переходит из плазмы в просвет кишки, способствуя развитию гиповолемии. Увеличение объема жидкости в кишке стимулирует выделение вазоактивных веществ, в частности серотонина, вызывающих вазодилатацию и последующую гипотензию. Наблюдающееся при демпинг-синдроме ускоренное всасывание из кишечника сахаров ведет к гипергликемии и повышению выработки инсулина, под влиянием которого глюкоза быстро утилизируются тканями, и гипергликемия сменяется гипогликемическим состоянием. Клинически оно проявляется симптомами, связанными с повышением активности симпатоадреналовой системы и изменением функционального состояния ЦНС – чувство страха перед приемом пищи, психоэмоциональная неуравновешенность.

Напомним, что ослабление функции желудочно-пищеводного соединения (НПС) приводит к рефлюксу – забросу желудочного химуса в пищевод и возникновению изжоги (pyrosis) – чувства жжения в надчревной области и за грудиной. Возникновению изжоги способствует повышение кислотности желудочного химуса. На уровне контакта с химусом возникает спазм пищевода, выше его – антиперистальтика. В механизме формирования изжоги имеет значение повышение возбудимости рецепторов пищевода.

Тяжелым расстройством моторики, ведущим к нарушению эвакуации желудочного химуса в 12-перстную кишку, является пилороспазм. Он наблюдается при язвенной болезни, гастритах, пилородуодените, полипозе желудка и других заболеваниях органов брюшной полости и сопровождается компенсаторным усилением перистальтики и гипертрофией гладкой мускулатуры желудка. К явлениям пилороспазма может присоединяться гипертрофический стеноз привратника, который может носить признаки компенсированного и декомпенсированного стеноза.

Отрыжка (eructatio) – внезапный выход в ротовую полость небольшой порции содержимого желудка или пищевода. Чаще всего отрыжка бывает заглатываемым в процессе приема пищи воздухом, реже газами (углекислота, сероводород, аммиак и другие), которые образуются в процессе брожения, гниения и т.п. Отрыжка воздухом наблюдается после приема пищи у большинства здоровых людей. При невротической аэрофагии отрыжка воздухом постоянна. Нарушения секреции и моторики желудка при гастритах, язвенной болезни, раке желудка ведут, как правило, к стойкой и выраженной отрыжке.

Икота (singultus) наступает в результате сочетания быстрого спазма диафрагмы (судороги) и аналогичного судорожного сокращения желудка во время вдоха при одновременном сужении голосовой щели. Икота возникает при заболевании органов средостения, пищевода, плевры, брюшины, когда происходит непосредственное раздражение диафрагмы или диафрагмального нерва. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и других органов брюшной полости икота имеет рефлекторное происхождение, так называемый висцеро-висцеральный рефлекс.

Тошнота (nausea) – ощущение, которое возникает в связи с начинающейся антиперистальтикой желудка и/или кишечника. Тошнота обычно предшествует рвоте и наступает в результате действия многих факторов. Тошнота сопровождается слюнотечением, слабостью, побледнением, похолоданием конечностей, гипотензией (в связи с повышением тонуса парасимпатикуса. В дальнейшем наблюдается активация симпатической нервной системы.

Рвота (vomitus) – сложнорефлекторный двигательный акт, в результате которого содержимое желудка (и кишок) извергается наружу через рот. Рвота начинается с антиперистальтических движений желудка (кишечника), в связи с чем ей всегда предшествует тошнота, саливация, учащенное дыхание, тахикардия. Начало рвотных движений сопровождается чувством слабости, бледностью, потоотделением, брадикардией, снижением артериального давления. Рвотным движениям предшествует глубокий вдох, опускается надгортанник, поднимается гортань, что предохраняет дыхательные пути от попадания в них рвотных масс. В акте рвоты принимает участие инспираторная (диафрагма) и экспираторная мускулатура (мышцы передней стенки живота), активация которых сопровождается антиперистальтическими сокращениями мышц желудка при закрытом привратнике. После рвоты артериальное давление восстанавливается, и наблюдается тахикардия. Такая согласованная координированная реакция инспираторной и экспираторной мускулатуры обусловлена возбуждением рвотного центра и синхронной с ним активностью дыхательного центра.

Центр рвоты расположен в продолговатом мозге вблизи чувствительного ядра блуждающего нерва. Он может возбуждаться импульсами из глотки и корня языка, желудка, кишок (растяжение, недоброкачественная пища, токсические вещества), печени, почек, матки (неукротимая рвота беременных), вестибулярного лабиринта (кинетоз), а также импульсацией из высших нервных центров (в ответ на неприятные запахи, зрительные и словесные образы). Возможно прямое механическое (повышение внутричерепного давления) или химическое (почечная недостаточность, алкалоз, действие апоморфина и другие) раздражения рвотного центра. Основным афферентным нервом рвотного рефлекса являются желудочные и прочие чувствительные волокна блуждающего нерва, а также ветви 9-ой пары черепно-мозговых нервов. Эфферентными волокнами являются блуждающие, чревные, диафрагмальный нервы, а также двигательные волокна для экспираторных мышц передней брюшной стенки.

Рвота чаще всего носит защитный характер, освобождая желудок от недоброкачественной пищи или токсических веществ, в т.ч. выделяющихся из крови через стенку желудка. Такую же цель преследуют лечебные мероприятия – промывание желудка. Неукротимая рвота ведет к потере организмом воды, хлоридов и ионов водорода, в результате чего развивается обезвоживание тканей и ахлоридная кома с явлениями алкалоза. В хронических случаях наступает истощение организма. Так, в эксперименте полное выведение желудочного сока через фистулу приводит к быстрой гибели животных.

Тема 8. Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Физиологические основы голода и насыщения

Основные дидактические элементы темы: Виды и характеристика моторики желудка во время пищеварения. Механизм эвакуации кислого желудочного химуса. Механизмы регуляции моторной активности желудка. Виды моторики тонкого кишечника и их регуляция. Характеристика моторных функций толстого кишечника. Физиологическое значение периодической голодной деятельности пищеварительного тракта. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения.

Моторная функция органов пищеварения заключается в сократительной деятельности исчерченных и гладких мышц пищеварительного тракта, что способствует размалыванию пищи, ее перемешиванию с пищеварительными секретами и перемещению от ротового отдела в дистальном (каудальном) направлении.

В основе моторной функции желудочно-кишечного тракта лежит сократительная активность гладкомышечных клеток. Они составляют три слоя: наружный продольный, средний циркулярный, внутренний продольный.

Основной особенностью гладкомышечных клеток желудочно-кишечного тракта являются их автоматия – способность самопроизвольно возбуждаться и сокращаться в отсутствие внешних раздражающих факторов.

Автоматия является основой всех видов двигательной (моторной) активности желудочно-кишечного тракта, к которым относятся:

тонические волны,

перистальтика,

антиперистальтика,

систолические сокращения,

ритмическая сегментация,

маятникообразные сокращения.

Акт жевания приводит к рефлекторному повышению тонуса желудка. Но во время глотания возникает рецептивная релаксация — рефлекторное расслабление гладкой мускулатуры желудка.

После наполнения желудка благодаря большой пластичности его мышц и повышению тонуса при их растяжении, пища плотно охватывается желудочными стенками. В наполненном пищей желудке наблюдаются три вида двигательной активности:

1) тонические волны,

2) перистальтика,

3) систолические сокращения.

Тонические волны – это высокоамлитудные, продолжительные и медленно распространяющиеся сокращения, которые обусловлены перераспределением мышечного тонуса. Тонические сокращения заполненного желудка способствуют дальнейшему измельчению, перемешиванию и уплотнению пищи, поступившей из ротового отдела.

Перистальтика – это волнообразно распространяющееся сокращение циркулярных гладкомышечных волокон проксимальнее химуса, а продольных — дистальнее его.

Основная функция перистальтики — создание проксимо-дистального градиента давления, который обеспечивает перемешивание и перемещение химуса в дистальном (каудальном) направлении. Это обусловлено сужением просвета желудка при сокращении циркулярных мышц проксимальнее химуса и расширением полости желудка – дистальнее его. Возникающий при этом проксимо-дистальный градиент давления является непосредственной причиной продвижения химуса в каудальном направлении.

Перистальтические волны возникают вблизи кардиального отдела желудка, расположенного у нижнего конца пищевода. Они распространяются по направлению к пилорическому (антральному) отделу, примыкающему к 12-перстной кишке. Скорость распространения перистальтической волны увеличивается от 1 см/с в кардиальном отделе до 3-4 см/с – в пилорическом. Благодаря этому пилорический отдел сокращается как единое функциональное образование — наблюдается систолическое сокращение.

Вследствие систолического сокращения антрального отдела желудка и расслабления гладкой мускулатуры пилорического сфинктера (гладкомышечной заслонки) возникает проксимо-дистальный градиент давления. Порция кислого желудочного химуса по градиенту этого давления поступает в 12-перстную кишку для дальнейшей обработки.

В луковице 12-перстной кишки кислый желудочный химус раздражает механо- и хеморецепторы. Это вызывает тормозной энтерогастральный рефлекс – угнетение моторно-эвакуаторной функции желудка и сокращение гладких мышц пилорического сфинктера, что обеспечивает дискретность эвакуации желудочного химуса и препятствует его обратному забрасыванию в желудок.

Механизмы регуляции моторной функции желудка подразделяются на энтеральные (местные) и экстраинтеральные. Местные энтеральные механизмы регуляции подразделяются на нервные и гуморальные. Они обеспечиваются рефлекторной деятельностью энтеральной метасимпатической нервной системы и гастроинтестинальными гормонами диффузной эндокринной системы.

Экстраэнтеральные механизмы регуляции моторной функции желудка осуществляется с помощью периферических и центральных рефлексов. Рефлекторные влияния возникают при раздражении рецепторов рта, глотки, пищевода, интерорецепторов желудочно-кишечного тракта и передаются на гладкую мускулатуру желудка с помощью эфферентных волокон блуждающего и симпатических нервов.

Возбуждение нервных волокон блуждающих нервов увеличивает силу и частоту сокращений желудка, повышает скорость распространения перистальтических волн. В то же время блуждающий нерв расслабляет пилорический сфинктер и участвует в обеспечении рецептивной релаксации желудка. Это обусловлено переключением возбуждения в интрамуральных ганглиях на пептидергические нейроны в окончаниях которых выделяется тормозные медиаторы– ВИП и АТФ.

Возбуждение симпатических нервных волокон оказывает тормозящее действие на моторику желудка: уменьшается частота и сила сокращений, снижается скорость распространения перистальтических волн. В то же время симпатические влияния обеспечивают сокращение пилорического сфинктера.

В регуляции моторной функции желудка участвуют высшие отделы ЦНС — гипоталамус, лимбическая система и кора больших полушарий. ЦНС в целом оказывает тормозящее влияние. Поэтому при полной денервации моторика желудка существенно усиливается. Переживание страха и боли, повышение психоэмоционального напряжения вызывают торможение моторики. Однако сильные и длительные отрицательные эмоции приводят к ее усилению.

Дальнейшая механическая обработка, перемешивание химуса со щелочными пищеварительными секретами и его продвижение в дистальном направлении обеспечивается моторной активностью тонкого кишечника.

Основными видами моторики тонкого кишечника являются:

тонические волны,

перистальтика,

ритмическая сегментация,

маятникообразные сокращения.

Тонические сокращения тонкого кишечника могут иметь локальный характер или перемещаться с небольшой скоростью. На них накладываются ритмические и маятникообразные сокращения.

Ритмическая сегментация — это попеременное сокращение и расслабление циркулярных гладкомышечных волокон кишечника, которые происходят одновременно в его нескольких соседних участках. Маятникообразные движения — это попеременное сокращение и расслабление продольных гладкомышечных волокон кишечника, которые происходят одновременно в нескольких соседних участках.

Основные функции ритмической сегментации и маятникообразных движений — перемешивание, измельчение и уплотнение кишечного химуса, что обусловлено его возвратно-поступательными перемещениями.

В регуляции моторики тонкого кишечника преобладает местные энтеральные механизмы: миогенные, нервные и гуморальные.

Миогенные механизмы связаны со способностью гладкомышечных клеток тонкого кишечника сокращаться спонтанно или отвечать сокращением на растяжение. Миогенная регуляция дополняется рефлекторной деятельностью энтеральной метасимпатической нервной системы и влиянием гастроинтестинальных гормонов.

Экстраэнтеральные рефлекторные влияния обусловлены раздражением рецепторов пищевода и интерорецепторов желудочно-кишечного тракта. Они передаются на гладкую мускулатуру тонкого кишечника с помощью эфферентных волокон блуждающего и симпатических нервов.

Возбуждение парасимпатических волокон блуждающих нервов усиливает моторику тонкого кишечника. Возбуждение симпатических волокон чревных нервов оказывает тормозящее действие.

Высшие отделы ЦНС могут оказывать как активирующее, так и тормозящее влияние в зависимости от исходного функционального состояния тонкой кишки. Однако, в целом ЦНС оказывает тормозящее влияние на моторную активность тонкого кишечника.

Из тонкой кишки порции щелочного кишечного химуса через илеоцекальный сфинктер поступают в толстую кишку. Перистальтическая волна тонкой кишки вызывает рефлекторное раскрывание илеоцекального сфинктера и поступление щелочного химуса по проксимо-дистальному градиенту в толстый кишечник. Увеличение давления в толстой кишке повышает тонус мышц илеоцекального сфинктера, а значит тормозит дальнейшее поступление содержимого из тонкой кишки.

Весь процесс пищеварения у человека длится 1-3 суток, из которых наибольшая часть времени приходится на продвижение по толстой кишке. Химус начинает поступать в толстую кишку уже через 3-3,5 часа после приема пищи, ее заполнение продолжается около 24 часов, а полное опорожнение происходит через 48-72 часа.

Основными видами сокращений толстого кишечника являются:

тонические сокращения,

перистальтика,

антиперистальтика,

ритмическая сегментация,

маятникообразные сокращения.

Специфическим видом моторики толстого кишечника является антиперистальтика – волнообразно распространяющееся сокращение циркулярных гладкомышечных волокон кишечника дистальнее, а продольных — проксимальнее кишечного химуса. Основная функция антиперистальтики — создание дисто-проксимального градиента давления, который обеспечивает возвращение кишечного химуса на 15-20 см в проксимальные отделы толстого кишечника для дополнительной обработки и всасывания воды.

При скоплении достаточного количества плотного содержимого в поперечной ободочной кишке возникают сильные пропульсивные перистальтические сокращения толстой кишки, которые называют масс-сокращениями. Во время таких волн, возникающих 3-4 раза в сутки, содержимое больших участков ободочной кишки изгоняется в сигмовидную и прямую кишку.

Ведущая роль в регуляции моторики толстой кишки принадлежит местным механизмам регуляции – миогенным, нервным и гуморальным.

Экстраэнтеральные влияния обусловлены раздражением рецепторов рта, глотки, пищевода и интерорецепторов желудочно-кишечного тракта. Они передаются на гладкую мускулатуру толстого кишечника с помощью эфферентных волокон блуждающего, тазового и чревных нервов. Возбуждение парасимпатических волокон оказывают активирующее влияние на моторику толстой кишки, а симпатических — тормозное.

В деятельности пищеварительной системы отмечаются регулярные периодические изменения моторной и секреторной активности, не связанные с приемом пищи. Периодическое внепищеварительное повышение моторной и секреторной активности органов пищеварения, называют периодической голодной деятельностью. В процессе периодической голодной деятельности различают период работы и период покоя. У человека циклы периодической деятельности состоят из 20-минутных периодов повышенной активности и 70-минутных периодов относительного покоя.

Физиологическое значение периодической голодной деятельности:

удовлетворение пластических и энергетических потребностей организма за счет гидролиза белков и ферментов, выделяющихся в составе пищеварительных соков,

экскреция пищеварительными железами продуктов обмена веществ, подлежащих выделению из организма,

препятствие распространению резидентной микрофлоры по тонкой кишке в проксимальном направлении

участие в формировании состояния голода.

Периодическая голодная деятельность оказывает влияние на организм в целом. В период работы увеличивается ЧСС, повышается кровоснабжение пищеварительных органов, увеличивается содержание в крови глюкозы и ряда ферментов, возрастает количество эритроцитов и лейкоцитов в крови.

Голод как физиологическое состояние служит выражением потребности (нужды) организма пополнить запасы питательных веществ. Пищевая потребность – это вызванное метаболическими процессами снижение уровня питательных веществ во внутренней среде организма.

Уменьшение содержания питательных веществ приводит к возбуждению хеморецепторов сосудов и тканей. Информация от периферических хеморецепторов поступает в центр пищеварения — совокупность нейронов, расположенных на разных этажах ЦНС и регулирующих секреторную, моторную и всасывательную функцию пищеварительного тракта.

Основной ведущей структурой его является гипоталамическая область. В латеральных отделах гипоталамуса имеется центр голода, а в вентромедиальных — центр насыщения. Нейроны латерального и вентромедиального гипоталамуса функционируют по триггерному принципу — возбуждение в этих клетках возникает периодически, когда возбудимость их достигает определенного критического уровня.

Для возбуждения центра голода необходима интеграция трех видов сигналов:

1) нервной афферентации, которая поступает от механорецепторов желудочно-кишечного тракта в центр пищеварения по мере эвакуации химуса в 12-перстную кишку,

2) нервной афферентации от периферических хеморецепторов сосудов, которые сигнализируют о снижении концентрации питательных веществ в крови,

3) гуморальной афферентации, обусловленной раздражением центральных гипоталамических хеморецепторов.

По мере эвакуации химуса из желудка повышается раздражение механорецепторов слизистой оболочки 12-перстной кишки.

Сигналы, которые поступают от этих механорецепторов в центр голода, вызывают повышение его возбудимости и приводят к рефлекторному депонированию питательных веществ. Из крови они поступают в печень, поперечно-полосатые мышцы двигательного аппарата и в жировую ткань. Кровь, которая теряет свои питательные вещества, называется «голодной». Раздражение «голодной» кровью периферических хеморецепторов, локализующихся в сосудистом русле, и центральных рецепторов, расположенных в гипоталамусе, вызывает возбуждение центра голода — происходит трансформация пищевой потребности в мотивацию (побуждение к действию).

Пищевая мотивация — это вызванное пищевой потребностью, эмоционально окрашенное возбуждение, избирательно объединяющее нервные элементы различных этажей ЦНС для формирования целенаправленного поведения, ведущего к удовлетворению нужды организма пополнить запасы питательных веществ.

Субъективным проявлением пищевой мотивации является ощущение голода, которое подкрепляется отрицательной эмоцией, побуждающей к поиску и потреблению пищи.

В условиях непоступления пищи в желудочно-кишечный тракт организм способен на протяжении некоторого времени (20-30 дней) поддерживать относительное постоянство своей внутренней среды и стабильность физиологических функций за счет собственных резервов питательных веществ. Однако запасы их не безграничны. Поэтому человек вынужден периодически потреблять пищу.

Насыщение при потреблении пищи складывается из двух фаз: 1) сенсорное насыщение, 2) метаболическое (истинное) насыщение.

Первичное (сенсорное) насыщение развивается в течение 15-20 мин в результате действия пищи на рецепторы ротовой полости, пищевода и желудка, что ведет к рефлекторному выбросу в кровь резервов питательных веществ из депо. Питательные вещества вызывают возбуждение нейронов центра насыщения вентромедиального гипоталамуса, которые тормозят центр голода. Сенсорное насыщение позволяет закончить прием пищи задолго до того, как в пищеварительном тракте произойдет образование и всасывание питательных веществ.

Только через 1,5-2 часа после окончания приема пищи, когда питательные вещества начнут поступать из желудочно-кишечного тракта в кровь, возникает вторичное (метаболическое) насыщение, которое приводит к пополнению истощенных резервов депо питательных веществ.

По мере расходования питательных веществ и формирования новой пищевой потребности весь такой цикл повторяется снова и снова.

желудок — это… Что такое желудок?

ЖЕЛУ́ДОК -дка; м.

1. Орган пищеварения у человека и животных. Здоровый ж. Катар желудка. Сделать рентген желудка. Несварение желудка (неспособность переваривать пищу). Расстройство желудка (о поно́се). На голодный, на тощий ж. (разг.; не поев, натощак).

2. О чисто физиологических, животных потребностях человека. Человек — раб своего желудка. Нельзя повиноваться только голосу желудка. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через ж.

◁ Желу́дочный, -ая, -ое. Ж-ые болезни. Ж-ые капли (принимаемые при заболеваниях желудка). Ж. сок (выделяемый слизистой оболочкой желудка). Ж-ое расстройство (о поносе).

ЖЕЛУ́ДОК, расширенный отдел пищеварительного канала животных и человека, следующий за пищеводом. Выполняет функции накопления, механической и химической обработки, эвакуации пищи в кишечник. Железы желудка выделяют желудочный сок. Наиболее частые заболевания желудка — гастрит (см. ГАСТРИТ) и язвенная болезнь (см. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ).* * *

ЖЕЛУ́ДОК, расширенный отдел пищеварительного канала животных и человека, выполняющий функции накопления, механической и химической обработки и эвакуации пищи в кишечник. В эволюции оформленный желудок появляется уже у некоторых кишечнополостных и червей. Среди позвоночных желудок отсутствует у круглоротых (см. КРУГЛОРОТЫЕ), химер (см. ХИМЕРООБРАЗНЫЕ РЫБЫ), двоякодышащих (см. ДВОЯКОДЫШАЩИЕ РЫБЫ) и многих костистых рыб (см. КОСТИСТЫЕ РЫБЫ).

Строение желудка

Желудок большинства позвоночных и человека представляет собой мускулистое мешковидное расширение кишки, лежащее в передней части брюшной полости. Анатомически в нем обычно выделяют кардиальный (фундальный) отдел, состоящий из дна, тела и собственно кардиальной области, и пилорический (привратниковый, или антральный) отдел, включающий в себя собственно антральную область, привратник и пилорический канал. Форма желудка изменяется в зависимости от его функционального состояния, количества желудочного содержимого, режима питания и состояния окружающих тканей.

В стенке желудка выделяют три основных слоя: внутренний слизистый, средний мышечный и наружный серозный. Между слизистым и мышечным слоями находится дополнительный подслизистый слой. Внутренняя поверхность желудка, выстланная эпителиальными клетками, имеет сильную складчатость и усеяна слизистыми клетками. В определенных участках желудка имеются глубоко погруженные в его стенки железы, секретирующие пищеварительные ферменты и слизь.

Желудок имеет мощные мышечные стенки, повторные локальные сокращения которых раздавливают и размягчают пищу, подготавливая ее к обработке в кишечнике. Обычно мышечная ткань распределена в стенке желудка более или менее равномерно, однако у всеядных животных и зерноядных птиц она сконцентрирована в дистальном (конечном) отделе желудка, называемом мускульным, или жевательным, желудком. В этом отделе происходит механическая и химическая обработка пищи, т. к. вместе с пищей туда поступает и желудочный сок из проксимального (расположенного сразу за пищеводом) отдела желудка, называемого железистым, или пищеварительным, желудком. Наибольшими особенностями отличается желудок травоядных млекопитающих — грызунов (см. ГРЫЗУНЫ), ленивцев (см. ЛЕНИВЦЫ), жвачных (см. ЖВАЧНЫЕ) парнокопытных — коров, овец, оленей. У них из пищеводного отдела желудка, формируются 2 или 3 отдела, не имеющие желез и служащие вместилищем для корма. У жвачных это рубец (см. РУБЕЦ (в анатомии)), сетка (см. СЕТКА (в анатомии)) и книжка (см. КНИЖКА). Здесь с помощью симбиотической микрофлоры осуществляется сбраживание целлюлозы. Обработанная таким образом пища («жвачка») отрыгивается для дополнительного пережевывания, а затем попадает, минуя рубец и сетку, в книжку для дополнительной механической переработки, и затем в сычуг (см. СЫЧУГ), который и можно считать настоящим желудком: в нем имеются все типы желез и секреторных клеток, характерные для фундального и пилорического отделов желудка человека.

Секреция желудка человека

Особенностью желудочного сока (см. ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК), с которой связаны его переваривающие функции, является наличие кислых протеаз (см. ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ) и соляной кислоты. Ведущая кислая протеаза, осуществляющая гидролиз белка, — пепсин (см. ПЕПСИН) образуется в виде неактивного пепсиногена и активируется в кислой среде при рН 5 и ниже. Желудочный сок, представляющий собой бесцветную жидкость с рН 1,5–1,8, вырабатывается у человека в количестве 2–3 л в сутки железами и клетками поверхностного эпителия слизистой оболочки желудка. Железы фундального отдела содержат клетки трех типов: обкладочные, или париетальные, продуцирующие соляную кислоту; главные, вырабатывающие комплекс протеолитических ферментов (см. ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ), добавочные (мукоидные), секретирующие муцин (см. МУЦИНЫ) (слизь), мукополисахариды (см. МУКОПОЛИСАХАРИДЫ) и бикарбонаты. Железы антрального отдела состоят в основном из мукоидных клеток. Обкладочные клетки секретируют еще и так называемый внутренний фактор Касла — гликопротеин, необходимый для усвоения витамина В12 и нормального костномозгового кроветворения.

Желудочный сок при непосредственном соприкосновении со стенками желудка (или двенадцатиперстной кишки) может оказывать значительное повреждающее действие, прежде всего на слизистую оболочку. Нормальная деятельность желудка и двенадцатиперстной кишки возможна лишь при таких условиях, когда агрессивным факторам желудочного сока противостоят естественные защитные механизмы. В первую очередь это так называемый слизебикарбонатный барьер — гликопротеиновый гель с диффундирующими в нем ионами бикарбоната НСО—3, секретируемыми эпителиальными клетками желудка, образующий на поверхности слизистой оболочки тонкую непрерывную пленку толщиной 200—1500 мкм. Этот гель, на 95% состоящий из воды, образует зону смешивания, в которой бикарбонат-ионы взаимодействуют с ионами Н+ из полости желудка. При этом на поверхности слизистой оболочки создается устойчивый градиент рН: если в полости желудка рН меньше 2, то на поверхности эпителиальных клеток — больше 7. Таким образом слизебикарбонатный барьер препятствует проникновению пепсина и соляной кислоты к слизистой оболочке, поддерживая нейтральную или даже щелочную среду вблизи эпителиальных клеток. Высокая клейкость и вязкость этого геля обеспечивают его сильное сцепление с эпителиальными клетками. Нормальное функционирование слизебикарбонатного барьера обеспечивается адекватным слизеобразованием и секрецией бикарбонатов. Хотя слизистый гель легко проходим для малых ионов, есть данные что даже ионы Н+ диффундируют в нем в 4 раза медленнее, чем в воде. Для высокомолекулярных соединений, в том числе и для пепсина, слизистый гель непроходим. Слизебикарбонатный барьер является первой линией защиты слизистой оболочки. Вторая линия защиты обеспечивается эпителиальными клетками слизистой оболочки, в основном их липопротеиновыми мембранами и прочным соединением их верхнебоковых поверхностей. Эти клетки отличаются высокой способностью к полной регенерации. При небольшом повреждении слизистая оболочка восстанавливается в течение 30 мин, а полное обновление всех клеток поверхностного эпителия происходит в течение 2–6 дней.

Нарушение секреции желудка приводит к возникновению различных заболеваний — язвенной болезни (см. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ), гастритам (см. ГАСТРИТ), стенозу привратника, атонии, ахлоргидрии, ахилии (см. АХИЛИЯ).

Кровоснабжение желудка человека

Желудок человека снабжается кровью от чревного ствола, отходящего от брюшной части аорты. От него отходят многочисленные ветви первого и второго порядка, в том числе правая и левая желудочные артерии. Ответвления всех этих сосудов образуют артериальное кольцо вокруг желудка, состоящее из двух дуг, расположенных по его малой (левая и правая желудочные артерии) и большой (левая и правая желудочно-сальниковые артерии) кривизнам.

Слизистая оболочка желудка, составляющая половину веса желудка, как наиболее активная в метаболическом плане его часть, получает три четверти всего объема крови, поступающей в этот орган. Нормальный кровоток обеспечивает защиту слизистой оболочки желудка, снабжая ее кислородом, глюкозой и НСО3—, и унося продукты метаболизма, токсические агенты и ионы Н+. Особенностью микроскопического строения сосудистой сети желудка является наличие многочисленных артериовенозных и капиллярно-капиллярных шунтов между сосудами как в подслизистом, так и в слизистом его слоях. Это позволяет перераспределять кровоток в зависимости от местных метаболических нужд.

Моторика желудка человека

Моторика желудка обеспечивает механическую обработку пищи: ее хранение, перемешивание, измельчение и эвакуацию в двенадцатиперстную кишку. Так как основное назначение фундального отдела желудка — хранение пищи, в этом отделе отсутствуют какие-либо ритмические возбуждения и перистальтика. Перемещение твердого содержимого в желудке осуществляется за счет волнообразных изменений мышечного тонуса, которые начинаются в области большой кривизны и распространяются к пилорической области. Сильные круговые перистальтические волны в кардиальном отделе желудка, проталкивают его содержимое в сторону привратника, способствуя эвакуации химуса (см. ХИМУС) в двенадцатиперстную кишку. Моторике желудка принадлежит и важная роль в обеспечении баланса между агрессивными и защитными механизмами в желудке и двенадцатиперстной кишке. У здоровых людей соотношение между секрецией соляной кислоты в желудке и его моторно-эвакуационной функцией обратное: чем больше секреция кислоты, тем ниже двигательная активность и наоборот. Соляная кислота стимулирует закрытие привратника и его периодическую активность. Подкисление содержимого двенадцатиперстной кишки также замедляет опорожнение желудка.

Регуляция деятельности желудка человека

Иннервация желудка осуществляется парасимпатическим и симпатическим отделами вегетативной нервной системы (см. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА), волокна которых проходят в составе блуждающих, чревных и диафрагмальных нервов, и энтеральной нервной системой, располагающейся в толще стенок желудочно-кишечного тракта. Энтеральная система представлена рядом сплетений, наиболее развитое из которых — межмышечное — связано с центральной нервной системой через блуждающие нервы.

Все функции желудка регулируются как нервными, так и гуморальными механизмами. Основным физиологическим стимулом для желудочно-кишечного тракта является пища. События, связанные с поступлением пищи в желудок, его растяжением, химическим составом пищи и др. увеличивают секрецию, моторику и кровоток в желудке за счет как центральных безусловных и местных, внутриорганных рефлексов, так и за счет гуморально-гормональных веществ. Базальная (межпищеварительная) секреция, составляющая 10% от максимальной, обусловлена гастрином (см. ГАСТРИН). В мозговой фазе секреции превалируют нервные, а в желудочной и кишечной — гуморальные механизмы. Например, гастрин и гистамин (см. ГИСТАМИН) усиливают секрецию, а соматостатин — тормозит ее. Блуждающий нерв усиливает секрецию желудка. Участие симпатической нервной системы в регуляции секреторных функций желудка до настоящего времени не является окончательно доказанным. Противоположны влияния блуждающих и симпатических нервов на кровоток и моторику желудка: блуждающие нервы увеличивают кровоток желудка, ритм и силу сокращений желудка и его моторно-эвакуационные функции, а симпатические нервы — соответственно, уменьшают. Различное действие оказывают и гуморально-гормональные вещества, освобождаемые тканями желудка. Замедляют моторику и эвакуацию секретин (см. СЕКРЕТИН) и панкреозимин (см. ПАНКРЕОЗИМИН), а мотилин — усиливает эти функции.